近日,武汉大学肖湘衡教授课题组在Energy & Environmental Materials,发表了题为“In situ unraveling surface reconstruction of Ni-CoP nanowire for excellent alkaline water electrolysis”的研究论文。

研究背景

近年来,电催化分解水已被公认为能源转换领域生产绿色氢气的可靠方法,有助于缓解化石能源带来的环境问题。然而,与阳极析氧反应(OER)相对应的四电子转移导致反应动力学缓慢,这严重抑制了分解水反应,这使得迫切需要探索成本和活性合适的催化剂来优化整体反应速率。在以往研究中,过渡金属磷化物(TMPs)表现出优异的OER活性,但复杂的重建行为难以在原子尺度上系统解析。虽然TMPs的末端重构构型也被认为是氢氧或超氧化物,但磷物质在初始重构过程中的演化行为尚未完全阐明,这对于调节活性相的生成行为至关重要。因此,有必要全面了解电解水反应中催化构型的内在重构动力学,这有助于区分真实的活性相,进而为设计潜在的AEM阳极催化剂提供指导。

创新研究

针对以上问题,本工作基于原位拉曼光谱、准原位XPS谱、DFT计算和从头算分子动力学(AIMD)模拟,全面提供了典型过渡金属磷化物CoP结构与构型演化过程之间的内在联系,具体亮点内容总结如下:

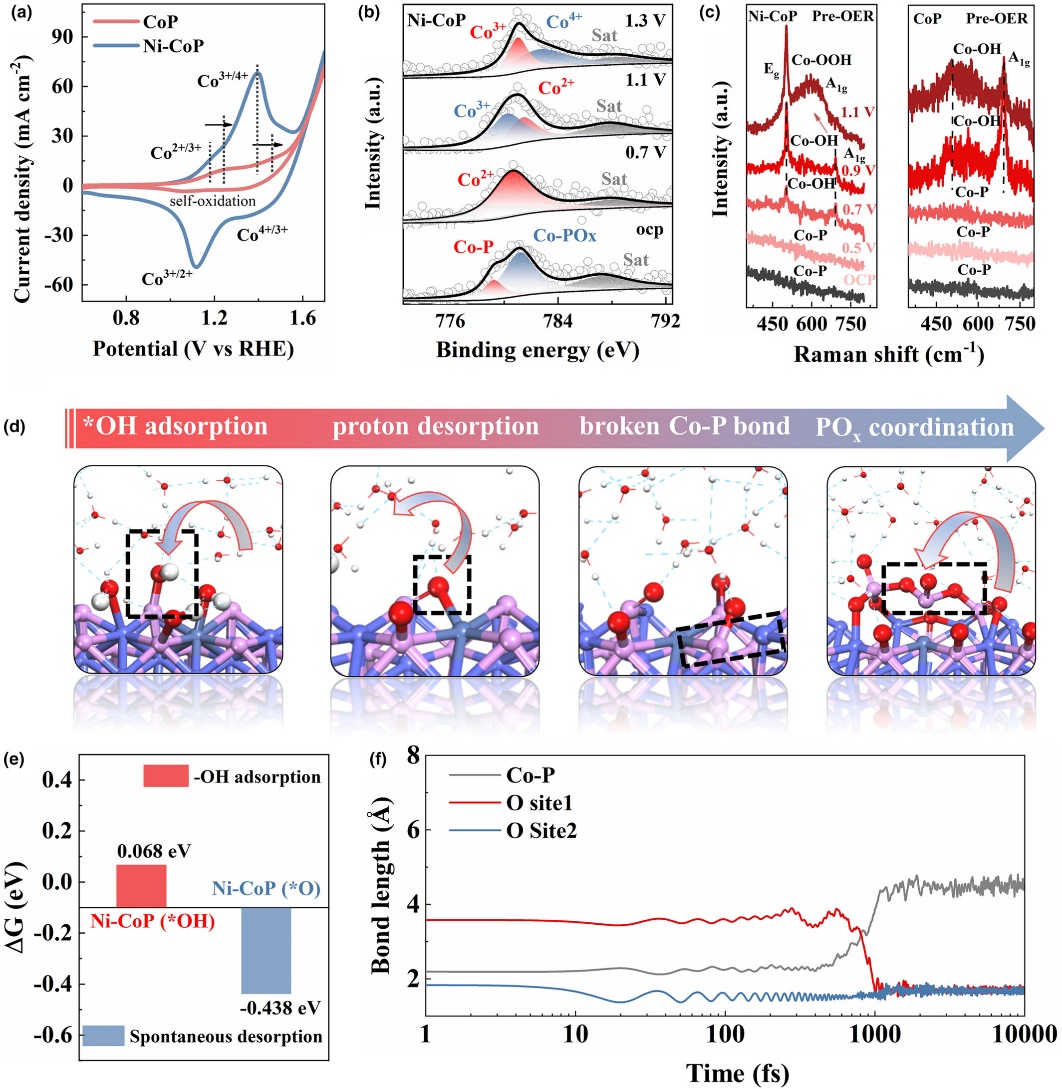

首先,通过AIMD模拟与原位拉曼光谱观测了TMPs的原子级重构机制。特别是P-O多配位的形成及Co-P键的断裂,标志着重构初期磷物种的去向。其次,DFT计算表明较低的磷空位形成能可导致快速的重构行为,进而获得优异的OER动力学及催化活度。最后,相比于CoP,具备快速活性相演化过程的Ni掺杂CoP纳米线的水分解活性可以在电流密度为100 mA cm-2下维持100 h。

图1 AIMD结合原位谱学表征对Ni-CoP初始重构过程的原子级观测

图1 AIMD结合原位谱学表征对Ni-CoP初始重构过程的原子级观测

结论

DFT计算,AIMD模拟和原位光谱表征协同表明,与HER相比,CoP基催化剂在OER中经历了更深的构型演变过程,主要包括:*OH的自发脱质子化导致Co-P键被进攻。随后,多配位POx被形成,这同时伴随着磷物种脱晶格所产生的磷空位。最后在法拉第区间的拉曼光谱中观测到了过渡态Co-Ox及活性相Co-OOH/Co-O2的原位形成。其中,Co-P键断裂及磷物种脱晶格行为被认为是重要的初始重构过程。通过DFT计算分析了杂原子镍对原始CoP构型的重构行为和水分解性能的影响,这通过提供较低的磷空位形成能和关键中间吸附能势垒来促进构型演变和反应动力学。这项工作为观察复杂的结构演化过程提供了一种原子级别的见解。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eem2.12834

(通讯员:刘海权)